| Numero Catasto CGI | 189 |

| Tipo ghiacciaio | montano |

| Forma | pendio |

| Alimentazione | diretta |

| Esposizione | NNO |

| Superficie | 7,5 km2 (2022) |

| Quota massima bacino | 3486 m s.l.m. |

| Quota massima ghiacciaio | 3340 m s.l.m. |

| Quota minima ghiacciaio | 2640 m s.l.m. |

| Lunghezza massima | 4 km |

Il ghiacciaio del Rutor è il terzo ghiacciaio valdostano per estensione dopo quelli del Miage e del Lys, ammirato ogni anno da migliaia di escursionisti in quanto è facilmente raggiungibile con una salita lunga ma priva di difficoltà partendo dalla rinomata località turistica di La Thuile. Negli ultimi anni, le posizioni delle tre attuali fronti glaciali hanno subito arretramenti complessivamente contenuti rispetto all’entità della perdita di spessore. I bilanci di massa, utilizzati per calcolare la quantità d’acqua rilasciata dalla fusione del ghiaccio perso da un anno all’altro per unità di superficie, sono eseguiti dall’ARPA Valle d’Aosta con il supporto del Politecnico di Torino. I dati raccolti in quasi vent’anni mostrano prevalentemente valori fortemente negativi.

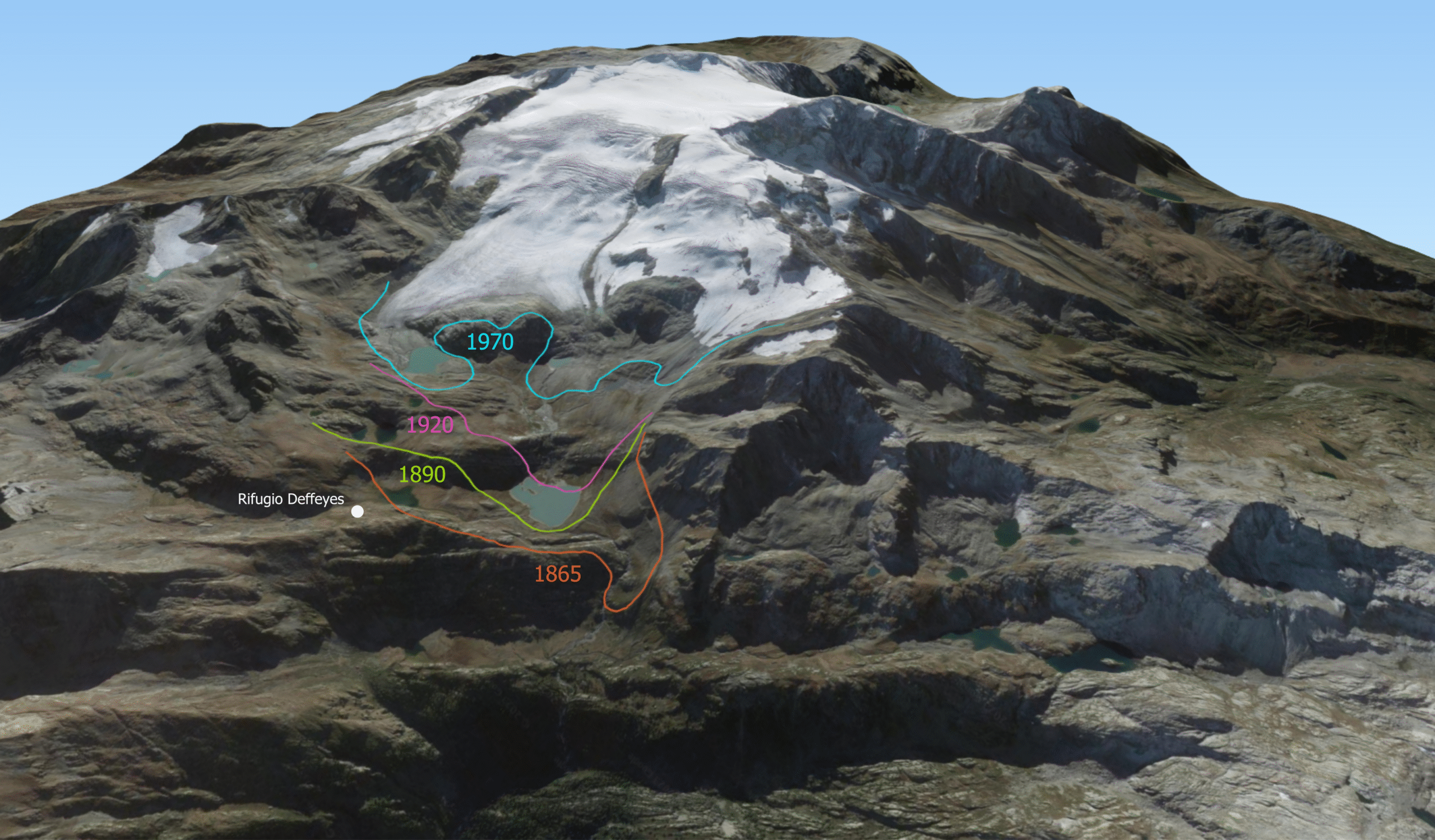

Per il Rutor è interessante esaminare l’influenza della geologia e geomorfologia locali sulla sua contrazione. Salendo da La Thuile, si incontrano tre bastionate rocciose con laghi e torbiere, create dall’erosione glaciale su rocce di diversa resistenza. Questo ha causato una regressione a “salti”, alternando periodi di stazionamento in conche e accelerazioni quando emergevano nuovi gradini. Documenti iconografici mostrano che negli anni Sessanta dell’Ottocento il ghiacciaio copriva ancora il “Pian de la Liere”, mentre negli anni Venti del Novecento la fronte era nel “Lago dei Seracchi”, vicino al rifugio Deffeyes.

Il Ghiacciaio del Rutor è stato noto dal Medioevo fino alla metà del XIX secolo per le rotte glaciali catastrofiche causate dal Lago di S. Margherita, il minore dei due laghi presenti nella conca in cui si trova anche il Rifugio Deffeyes, in un contesto storico significativamente diverso dall’attuale. Durante la Piccola Età glaciale, il ghiacciaio estendeva completamente lungo la parte sinistra idrografica della conca in cui si trova ora il rifugio, bloccando il deflusso delle acque di fusione che scendevano lungo il suo lato destro e formando così un lago di dimensioni notevoli, molto più imponente rispetto al modesto specchio d’acqua attuale. Questo lago poteva svuotarsi improvvisamente quando la diga di ghiaccio che lo arginava non era più in grado di sostenere la pressione idraulica.

Le acque, penetrando nel reticolo idraulico del ghiacciaio, fuoriuscivano alla fronte a grande pressione e si incanalavano nella Dora di La Thuile. Le onde di piena, episodicamente catastrofiche, arrivavano a interessare anche il corso della Dora Baltea, portando devastazioni nel fondovalle dell’Alta Valle d’Aosta fino quasi al capoluogo. La criticità di tali eventi indusse il “Conseil des Commis”, la più antica istituzione amministrativa valdostana, a valutare la progettazione di opere idrauliche finalizzate allo svuotamento del lago o quantomeno alla limitazione del suo riempimento. La soluzione definitiva giunse naturalmente quando il ghiacciaio, continuando a ritirarsi, non fu più in grado di creare lo sbarramento.